Schenkelbruch OP München

Diffuse Schmerzen in der Leisten- und Oberschenkelregion können auf einen Schenkelbruch hindeuten. Wir sind in unserer Münchner Privatpraxis gerne für Sie da, wenn Sie sich in einem angenehmen Ambiente behandeln lassen möchten. Seit über 30 Jahren ist Frau Dr. Moritz chirurgisch tätig. Sie ist sehr erfahren auf dem Gebiet der Hernienchirurgie.

Abb.: Thieme Compliance GmbH

Erschienen bei Thieme Compliance GmbH, Am Weichselgarten 30a, 91058 Erlangen, www.thieme-compliance.deWas versteht man unter einem Schenkelbruch bzw. einer Schenkelhernie?

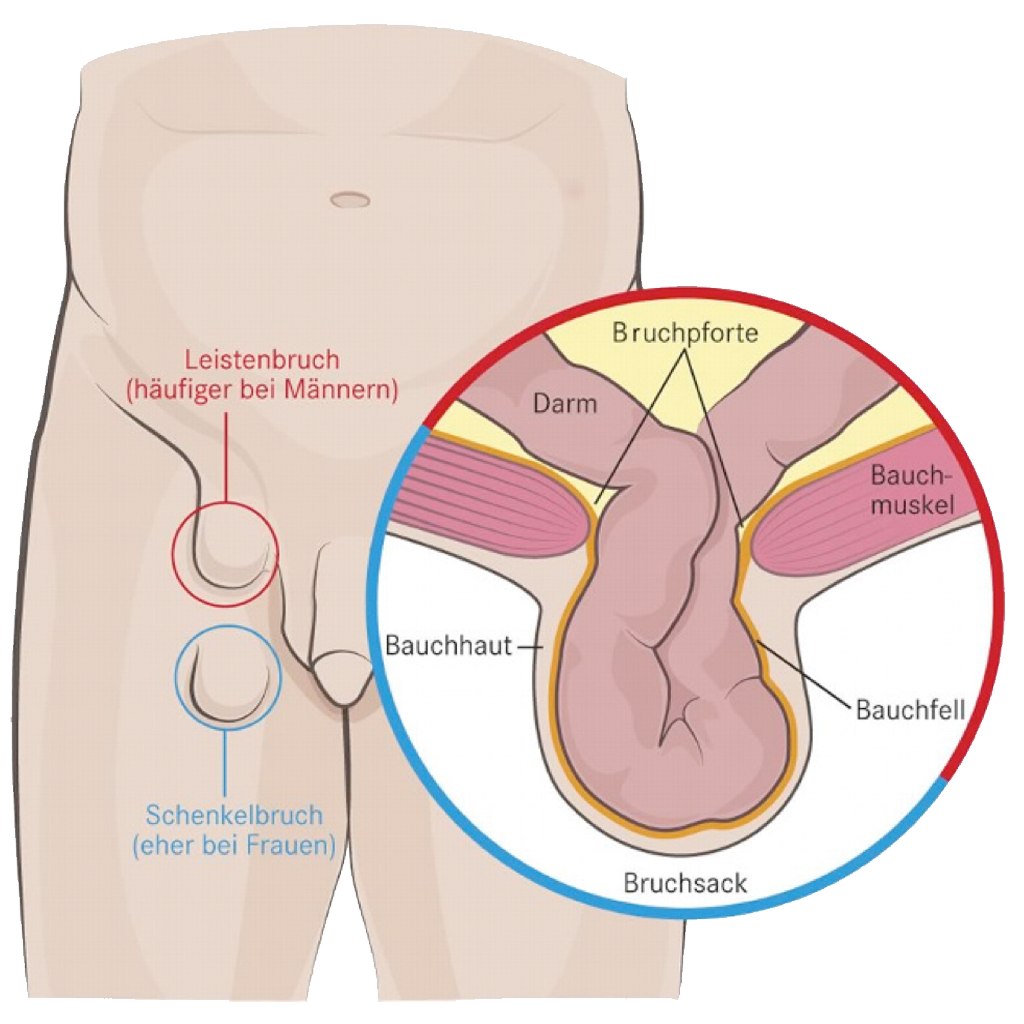

Der Leistenbruch bzw. die Leistenhernie, ist ein Eingeweidebruch, der im Bereich des Leistenkanals auftritt. Hierbei dringt Bauchfell, häufig mit Darminhalt durch eine Schwachstelle der Bauchwand, die sogenannte Bruchpforte und bildet dabei eine Ausstülpung, den sogenannten Bruchsack.

Wodurch entsteht ein Schenkelbruch?

Der Leistenkanal ist von Geburt an mit einer kräftigen Wand aus Muskeln und Sehnen verstärkt und bildet die untere Begrenzung des Bauchraumes. Damit ist der Leistenkanal in der Lage, großen Druckspitzen standzuhalten, wie sie beispielsweise beim Husten, Niesen oder Anheben schwerer Gegenstände auftreten. Auch starke körperliche Anstrengung oder eine Schwangerschaft führen zu einer enormen Druckerhöhung im Bauchraum.

Besteht die Druckerhöhung dauerhaft oder führt eine Bindegewebsschwäche zu einer Instabilität der Leistenregion, so können Lücken, sogenannte Bruchpforten, in der Wand des Leistenkanals entstehen, durch die der Bruchsack hindurchtreten kann. In diesen Fällen spricht man von einem erworbenen Leistenbruch.

Der Bruchsack selbst besteht häufig aus einer äußeren Hülle, dem Bauchfell oder Peritoneum und enthält zumeist Fettgewebe oder Anteile vom Bauchnetz bis hin zu einzelnen Darmschlingen.

Im Gegensatz zum erworbenen Leistenbruch fällt der angeborene Leistenbruch bereits im Säuglingsalter auf, s. unten.

Woran erkenne ich einen Schenkelbruch?

Der Schenkelbruch ist generell schmerzhafter als eine Leistenbruch, da die Lücke nicht rund, sondern schlitzförmig ist, so daß sich der Bruchsack oft unbemerkt einklemmen kann.

Die klinische Diagnose einer Schenkelhernie ist bei kleinen Brüchen nicht leicht zu stellen, da diese je nach Anatomie des Patienten schwer oder gar nicht tastbar sind, so daß manchmal nur ein MRT sinnvoll und hinweisgebend sein kann.

Oft klagen Patienten mit Schenkelbrüchen über diffuse, nicht lokalisierbare, brennende Schmerzen in der Leisten- und Oberschenkelregion, die manchmal auch in das Hüftgelenk projeziert werden.

Wie gefährlich ist ein Schenkelbruch?

Eine Schenkelhernie, die wenig oder gar keine Beschwerden verursacht, ist grundsätzlich keine gefährliche Erkrankung.

Dennoch muss man als Betroffener wissen, dass sich ein einmal diagnostizierter Schenkelbruch nicht wieder spontan zurückbilden kann. Ganz im Gegenteil: im Laufe der Jahre wird sich ein bestehender Bruch häufig weiter vergrößern.

Sobald sich auch Darmschlingen im Bruchsack befinden, kann es jeder Zeit zu einer Abschnürung und Einklemmung (Inkarzeration) von Darminhalt kommen, was nicht nur schmerzhaft, sondern auch lebensbedrohlich ist. Denn die unmittelbare Folge ist ein Darmverschluss, der ohne Notfall-Operation zum Absterben von Darmanteilen führen würde.

Um diese schwerwiegende Komplikation zur vermeiden, wird grundsätzlich zur operativen Versorgung des Schenkelbruches geraten. Diese Operation stellt heutzutage einen Routineeingriff dar, der aufgrund seines niedrigen OP-Risikos sehr gut als ambulante Operation durchgeführt werden kann.

Dr. med. Sandra Moritz

Fachärztin für Chirurgie

Chirurgische Praxisklinik am Friedensengel

Prinzregentenstraße 74

81675 München

- +49 (0) 89- 411 89 89 1

- info@muenchen-chirurgie.com

- Montag bis Freitag von 8 — 18 Uhr

Wie wird eine Schenkelhernie diagnostiziert?

Für die Diagnose eines größeren Schenkelbruches ist die körperliche Untersuchung der Leistenregion durch einen erfahrenen Arzt in den meisten Fällen ausreichend.

Beim Abtasten der Leistenregion wird der Patient mehrmals aufgefordert zu husten, um den Druck im Bauchraum zu erhöhen und einen eventuell bestehenden Bruchsack unter der Haut nach außen zu stülpen.

Ist die Schwellung bereits ohne Husten erkennbar, wird geprüft, ob sich der Bruchsack manuell nach innen wegdrücken lässt.

Bei kleineren Schenkelbrüchen oder Adipositas kann diese körperliche Untersuchung schwierig sein, so dass zusätzlich eine Ultraschalluntersuchung der Leistenregion durchgeführt wird.

Möglicherweise ist auch ein bildgebendes Verfahren mittels MRT sinnvoll.

Ihre Expertin für Schenkelbruch OP in München

- Erfahrung: Über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Chirurgie

- Patientenfokus: Individuelle, persönliche Betreuung in einer angenehmen und exklusiven Praxisumgebung

- Modernste Technik: Einsatz neuester Operationsverfahren und hochmoderner OP-Technologien

Welche Operationsverfahren gibt es bei einer Schenkelbruch-OP?

Es gibt verschiedene Operationsverfahren, die bei einer Herniotomie, also dem Verschluss eines bestehenden Schenkelbruches möglich sind.

Prinzipiell unterscheidet man zwischen den offenen, konventionellen Verfahren (wie zum Beispiel Operation nach Shouldice oder Lichtenstein) und den endoskopischen, minimal-invasiven Verfahren (TAPP, TEP).

Welches dieser OP-Verfahren für Sie als Patient zum Einsatz kommen sollte, muss individuell entschieden werden.

OP-Verfahren ohne Netzimplantation

Operation nach Shouldice (ohne Netzimplantation)

Bei den klassischen, offenen Operationsverfahren (offener Bruchlückenverschluß) erfolgt die Schenkelbruch-Operation über einen ca. 6 cm langen Hautschnitt oberhalb des Leistenbandes, der kosmetisch nicht als störend empfunden wird, da er später von der Unterwäsche bedeckt ist.

Das Prinzip der Operation nach Shouldice besteht darin, den Bruchsack zu entfernen bzw. in den Bauchraum zurückzudrängen und anschließend die Bruchlücke mit körpereigenem Gewebe zu verschließen. Dabei wird das Gewebe übereinander gesteppt bzw. gedoppelt und dadurch zusätzlich verstärkt.

Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, daß kein Fremdmaterial verwendet wird und die OP nach Shouldice prinzipiell auch in örtlicher Betäubung durchgeführt werden kann. Der wesentliche Nachteil dieser OP-Technik liegt in den zu hohen Rezidivraten — was im daran liegt, dass ohnehin schon qualitativ „schlechtes und ausgedünntes“ körpereigenes Gewebe für den Verschluss der Bruchlücke verwendet wird. Die 5‑Jahres-Rezidivrate, also der prozentuale Anteil der Patienten, die innerhalb von 5 Jahren nach der Operation einen Wiederholungsbruch entwickeln werden, liegt bei der Operation nach Shouldice je nach Studie zwischen 5 % und 15 %.

Deshalb wird dieses Verfahren in aller Regel nur noch für Kinder und junge Erwachsene, die über stabiles, körpereigenes Gewebe verfügen, empfohlen.

OP-Verfahren mit Netzimplantation

Dabei sollte auf die Verwendung von sehr starren und voluminösen Netzen verzichtet werden. Diese sog. „schwergewichtigen Netze“ haben in der Vergangenheit bei schlanken Patienten aufgrund eines starken Fremdkörpergefühls leider häufig zu Beschwerden geführt.

Heutzutage existieren qualitativ äußerst hochwertige Netze, die sich nach der Implantation im Körper zu 60% auflösen.

Das hat den Vorteil, dass das Netz vor allem beim sitzenden Patienten nicht mehr spürbar ist. Trotzdem reicht die Verstärkung der Bauchwand aus, um die ehemalige Bruchlücke sicher und dauerhaft zu verschließen, so dass das Risiko eines erneut auftretenden Bruches auf ein Minimum reduziert wird.

Operation nach Lichtenstein (mit Netzimplantation)

Die Operation nach Lichtenstein ähnelt der Operation nach Shouldice, da es sich auch um ein offenes OP-Verfahren handelt, bei dem der Leistenbruch über einen ca. 6 cm langen Hautschnitt zurückgedrängt, und die Bruchlücke anatomisch exakt verschlossen wird. Allerdings wird hierbei zusätzlich ein Kunststoffnetz über die Bruchlücke gelegt, um das geschwächte körpereigene Gewebe des Leistenkanals zu verstärken. Dadurch liegt die 5‑Jahres-Rezidivrate je nach Studie zwischen 0,1 % und 1 %.

Auch für dieses Operationsverfahren ist nicht zwingend eine Vollnarkose nötig, und die Operation kann bei Bedarf in örtlicher Betäubung durchgeführt werden. Dabei sind die von uns verwendeten modernen Netze sehr leicht und damit sehr gut verträglich. Nach der Operation muss auf das Heben schwerer Gegenstände bzw. Bauchmuskeltraining für die Dauer von 8 Wochen verzichtet werden.

Operation nach Pelllicier (mit Netzimplantation)

Damit resultiert für den Patienten nach der Operation eine sofortige, volle Belastbarkeit der Leistenregion. Dabei ist dieses OP-Verfahren deutlich schmerzärmer, da es mit wesentlich weniger Nähten auskommt.

Endoskopische, minimalinvasive Verfahren (TAPP / TEP mit Netz)

Minimalinvasiv bedeutet, dass mehrere ca. 1 cm lange Hautschnitte im Bereich des Nabels und Mittelbauches notwendig sind, um eine Mini-Kamera und diverse Instrumente in Schlüssellochtechnik, also endoskopisch einzuführen.

Dabei können die Instrumente entweder durch den Bauchraum eingeführt werden, dann sprechen Experten von einer TAPP (transabdominelle präperitoneale Patchplastik). Bei der TEP Technik (total extraperitoneale Hernioplastik) wird der Bauchraum nicht eröffnet, und die Instrumente werden zwischen der Bauchwandmuskulatur und dem Bauchfell platziert.

In beiden Fällen müssen Bauchraum bzw. die Bauchdecken mit Kohlendioxid aufgeblasen werden, um ausreichend Sicht auf den Leistenbruch zu ermöglichen. Nachfolgend wird bei beiden Verfahren ein Kunststoffnetz eingelegt.

Aufgrund einer deutlich höheren Komplikationsrate (Gefahr von Nachblutungen in den Bauchraum oder Verletzungen des Darmes) wird die TAPP in der Regel nur im Rahmen eines stationären Aufenthaltes durchgeführt. Von Vorteil sind endoskopische Techniken bei beidseitig vorhandenen Leistenbrüchen. In diesem Fall ist nur eine Operation erforderlich.

Sie haben weitere Fragen oder wünschen einen Beratungstermin zum Thema Schenkelbruch?

Falls Sie Fragen zum Thema Schenkelbruch oder Schenkelbruch Operation haben, können Sie jederzeit einen Termin für ein Beratungsgespräch in unserer Chirurgischen Praxisklinik in München Bogenhausen vereinbaren.

Kontaktieren Sie uns telefonisch +49 (0) 89 — 411 89 89 1 oder per Email info@muenchen-chirurgie.com oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns!